及时在线

各位专家、各位中青年朋友,我今天来参加柴德赓先生诞辰110 周年的纪念会,同时也是一场学术研讨会。

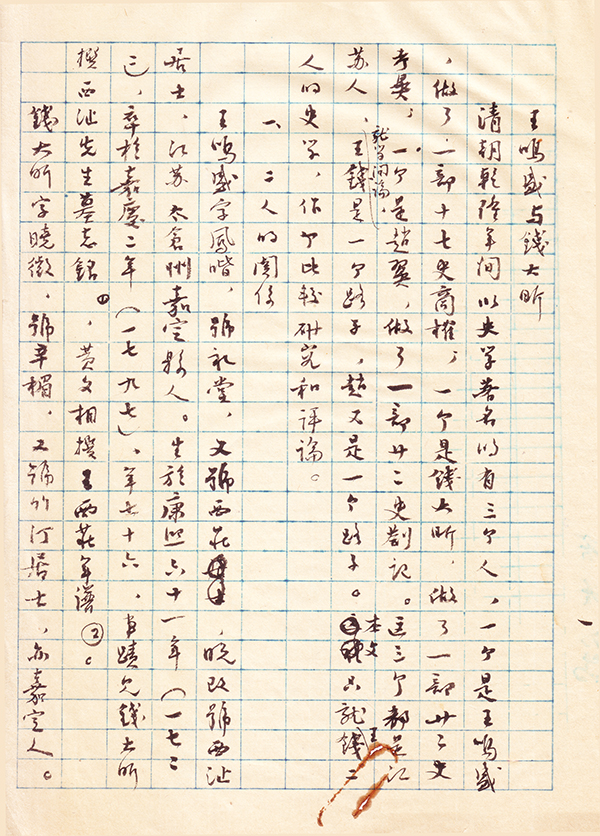

今天我尤其想讲的是1963 年白寿彝先生请柴德赓先生到师大来讲课,我去听了,题目就是《王西庄与钱竹汀》。

今天要讲的是柴先生的《王西庄与钱竹汀》这篇。我作为柴先生的学生、北京师范大学的教员,我就讲讲那时的经历。诸位可以想象,援庵先生、青峰先生都是功夫下在考据上的。所以柴先生的文集叫作《史学丛考》,是对的,所收的也有这篇《王西庄与钱竹汀》,虽然是考,但这篇也是论。可是一到解放后考据之学被认为是烦琐考证,不能适合时宜,没有理论,接受批判。所以援老停笔,不写文章,柴先生也一时写不了文章。毕业以后,我被分配作世界史,我们那届同时毕业的三位,还有龚书铎先生、王桧林先生,他们二位都搞中国史。学校说我会点外文,要我搞世界史,那就服从分配搞外国史。我毕业三年,柴先生当三年系主任,我和柴先生接触比较少,反过来和白先生接触比较多。白先生很快就发现了我,因为白先生住西单,我也住西单,上班下班不管新的师大历史系是在和平门外还是在北校(老辅仁定阜大街),还是到新校(现在师大这个地方),我们上班的路上,都经常同时坐车,白先生看我在车上看外文,就和我聊天,他发现这小青年还懂得一点中国史,所以那时和白先生来往比较多。再说一个事,我之所以知道白先生,第一个是谁介绍的呢?是柴先生。当时有一个新史学会[中国新史学研究会],在南池子(欧美同学会[1])开会,柴先生就带我这么一个学生去了,柴先生去开会,学生没有资格,他带着我, 这样可以。讲演的人是谁呢?就是白寿彝先生。柴先生就把我介绍给白先生,我那时就认识了白先生,但白先生并不认识我,很快就忘了。后来到师大我入世界史教研室,白先生是中国史教研室。当时系里情况复杂,柴先生的处境很困难,我没法和柴先生在一起,那时白先生对我也很关注,这样的情况下我就和白先生来往较多。我觉得柴先生在辅仁期间起了作用,在师大也起了作用。

柴先生是1955年离开北京的,当时送柴先生上火车,我去的。我给柴先生提着小箱子,坐的是头等车厢的卧铺,他坐的是特别的头等车厢和现在不一样,也不是现在上下层二(四)人一个包间,是一个人一间,一张床、一张办公桌,有个灯。柴先生说安排好了,现在我就准备打开桌子坐在这看书,很讲究。正在此时陈乐素先生(就是智超先生的令尊)到了,然后我就告辞回去了。

那么以后师大白先生当系主任,白先生跟柴先生的学术风格有什么分别?白先生继承了援庵先生的学术吗?继承了,继承了哪些援庵先生的学问?先讲二位先生原来的性格是不同的。柴先生我知道,我做学生的时候和柴先生往来很多,可以到他家里去谈,柴先生掌故非常多,我爱听。我们家乡老辈也会讲几句掌故。所以我在柴先生百年诞辰的时候写过一首词《鹧鸪天》[2],

柴先生研究学术搞考据,讲掌故,柴先生能诗能文,古文写得很漂亮。我呢,也凑合懂一点古文,还能作点诗。所以为什么纪念柴先生诞辰100周年时写一首词,我要告诉柴先生,您这个学生对您还是有些了解的。柴先生书法好,我的字一般,偏偏得到柴先生的夸奖“刘家和字写得好”,其实我知道不行。柴先生是亦步亦趋跟援庵先生学的,柴先生“才高”,思维敏捷。

白先生呢,是“高才”。白先生是什么情况呢?早年家里很有钱,他在开封上的是教会中学(圣安德烈中学),所以白先生的英文也很好。结果白先生考到燕京大学国学研究所当学生,那时援庵先生也在国学研究所当导师,他不止在一所学校当导师。白先生不是援庵先生直接指导的,直接指导他的是黄子通先生。老先生问白先生:“你将来想搞什么?”他说:“我想编哲学史。”结果黄先生给他来了一句:“我看你是趾不高而气甚扬。”拿本英文书给他翻,规定四星期白先生向他说明书中观点并提出自己看法。白先生固然是教会学校毕业的,外文不错,白先生也看[得懂。黄先生一考,说:“不行,你这不行。”

黄子通先生后来指导白先生,做的论文题目是什么呢?《周易本义考》[3]。朱熹的《周易本义》考,有可考吗?有可考。朱熹的《周易本义》写成之前不是有程氏易学吗?易学,《程氏易传》,这个东西有很多纠葛,白先生考这个。所以白先生深知道在这时受到陈援庵先生的影响。我看白先生《陕甘劫余录》里写的,很广泛,不是一般的学者能达到的。白先生讲朱彝尊的《经义考》,不知在座的有没有搞中国史的同学,有几个看过《经义考》、知道《经义考》的价值。白先生讲得很清楚。我也看《经义考》,《经义考》是只讲经书的。目录学有两种,一种是藏书家目录学(那是讲版本、善本的),一种是读书家目录学。在读书家目录学中又有两种,一种是只讲现存书,《经义考》这书不是,《经义考》就同郑樵的“二十略”(《艺文略》)一样,存书、佚书都讲。郑樵讲的这个,没有讲细讲原因。其实《汉书·艺文志》就是存佚都讲的。为什么?朱彝尊讲得很清楚,佚书虽然佚了,但只要有序,有人评,他都给记在内,上面有的都可以。《经义考》告诉我们读书必须看序,看过序再读书和没有看的劲头根本完全不一样。白先生的特点是什么呢?白先生高才,高才是什么,白先生理论行,解放后很快就动笔写文章,文章一篇篇发。柴先生这时就要有个时间适应期。我讲白先生的确是高才,但他的倾向是论。柴先生重的是考,援庵先生是以考为根据的。援庵先生不是不重视论,《元西域人华化考》怎么不是论呢?《开封一赐乐业教考》怎么不是论呢?包括《通鉴胡注表微》也有论,但是都建立在考的基础上的论。这是第一辈老先生的论,到第二辈时,白先生从来都是宏观的论。

柴先生是1955年秋天走的,天有凉意[4]。1963 年北大历史系主任翦伯赞先生邀请柴先生到北京来讲学,讲学一段时间,不是一讲。这时候白寿彝先生请了柴德赓先生回来[讲课],我去参加听讲了,地点是新一教室,一个下午。讲的是《王西庄与钱竹汀》,这篇文章照说现在看到的文章要比当时讲的多,因为讲不能讲多少[5]。听他这次讲课,我觉得醍醐灌顶。讲演下来以后,白先生就跟我讲:“家和,柴先生原来是这么能论啊,这个文章写得真是到位!”(原话我记不住了)大加赞扬,这是我亲耳听到了。念东编注的《柴德赓来往书信集》家书里有柴先生给柴师母的信里也说到这事,当天晚上白先生还请他吃烤鸭,何兹全先生作陪[6]。这次讲演,对白先生来说彻底改变了对柴先生的看法。这篇文章好在哪里?好在你说它是不是考?它是考,但是这篇文章论得真深呵,没有深考就不能论得深。如果讲考,柴先生这篇还没有考尽,这是很明显的。考的时候要知道到论的时候哪些考最主要。清代学术内容太丰富,所以他的《清代学术史讲义》一开头讲清史最难考。

现在正式说这篇文章。白先生盛赞这篇文章,所以我感觉到援庵先生的学术这时在柴、白二位先生中间是变成合一的了。这是对于我们来讲,对北京师范大学学术传承来讲(包括你们搞文献的)真正是留下了一个宝贵的遗产,珍贵的遗产。这篇文章是1963到1964 年间写的,后发表在《史学史资料》。为什么这篇文章没有在别的地方发表,大概白先生打过招呼[7],“给我吧”。我讲这些主要是说,应该是援庵先生的学问通过白、柴二位先生继承,在我们师大能够有所发展,有所发扬。可是我呢,虽然还没有昏聩,但是已经差不多糊涂,愧疚的是眼睛看不见,也差不多了。

这篇文章,不提赵瓯北,而提钱和王,为什么?赵瓯北是一个类型,真正的要讲史学、经学还是钱、王。这两个人很相像,又是亲戚。南方有句话,亲不过郎舅。钱大昕是王鸣盛的妹夫郎,钱比王小六岁。雍正时人,活得比较长,到嘉庆初年去世。这两个人,能诗能文。王是家庭富有,家里很有钱。王是高才,王是很早科举成功,考中探花。(我觉得读柴先生这篇文章,我们需要知道清代科举、官制,包括人名、官职、品位,这些都需要知道,没有一点知识是很难了解的。严格地说读柴先生的文章到现在也都需要注了。)王鸣盛考试的就是这样的情况,当时的规矩,考试一榜三名,这叫进士及第:第一名是状元,第二名是榜眼,第三名是探花。第二榜就是赐进士出身:二榜第一名是传胪(第四名)。凡是前三名出来以后就是翰林学士,官位的底子基本上打定了,在二品这一层次,这是很容易发的。王鸣盛考的是这个,所以官升得也快,当过学士,当过礼部侍郎,最终也得皇帝欣赏,后来在上任福建乡试主考官的路上买了一个妾,这事被别人告了,告了以后就被贬了职,就左迁到光禄大夫(光禄寺卿),品级降一等,由二品到三品。后来母亲去世,趁着丁忧,四十多岁就休官,到了苏州。可是王这个人的性格富而骄,赵翼曾有赠王诗云:“却羡贫官做富人。”说他家里很富足。还有一个,柴先生只点到一点,没有细说,细说就是《啸亭杂录》。《啸亭杂录》是清代一个重要著作,你要知道这个为什么重要,读其书必知其人,要知其人必知其世。礼王府在哪里,在现在的西皇城根南街。昭梿早年没有什么事情,所以他知道清朝的材料特别多。这本书我没敢细看,他讲好多官制。昭梿在《啸亭杂录》中说王西庄有贪污失职,所以说这个人的人品不太好,他所以被人告也因为在朝中为官时闹一些矛盾。但是他明白,事出有因,他在家里官品那么高,家里有钱。钱竹汀则不同,钱的家里父亲、祖父都是老秀才,教书的。钱倒是很聪明,考秀才的时候以后,考中第二名,他才十五岁结果被王鸣盛的父亲发现了,就把小女儿许配给钱大昕,这样钱大昕是王鸣盛的小妹夫。钱大昕考秀才考得很好,可考举人不顺利。乾隆南巡(1751),那时文人都献赋,钱大昕的赋被乾隆看中了,乾隆御赏他一个举人。御赏举人后钱大昕和王鸣盛同时考进士,大舅爷王鸣盛考的是探花,钱大昕考的是二榜进士。这名次就差下了,官品就不同了。一榜前三名是直接做翰林,第二榜就开始变成庶吉士,庶吉士可以是学习做官,学习期满以后叫散馆,散馆以后分配到詹事府。詹事工作本来是东宫教皇子读书,做点文书事,没有实权,所以这个情况也同[王鸣盛] 不一样,终在詹事府,二级官。钱大昕最高做到少詹事(四品官)。所以王鸣盛比他高二品,被贬过后也高一品。这里讲他们二人处境与性格大不相同。从前说要阶级分析,这两个都是地主阶级,讲世界观都是三纲五常,就没有区别。所以柴先生这时候知道,除掉这个以外,讨论人品还要讲大节,对于清朝入关问题。王、钱他们都是嘉定人,大家都知道有“嘉定三屠”,杀得很厉害:“扬州十日”和“嘉定三屠”。清兵在北方遇到的抵抗少,到江南一带抵抗多,这很奇怪。在北方,傅斯年先生的祖先就是清朝开科后的第一个状元傅以渐,傅斯年先生不太愿意说。王、钱这两人对清朝入关和文字狱问题是噤若寒蝉,绝对不敢说。王鸣盛这个人是爱发议论的,可是对此也不敢发,他的《十七史商榷》写到《五代史》就完了,后边不敢评,宋辽金元明都被排除了。钱大昕的《廿二史考异》对《明史》还是不能触动的。在清代学者个人不敢讲《明史》有问题,清初修的《明史》,怕文字狱特别是触动做《元史》,这个柴先生极为敏锐地看出并指明,知道元史就是所谓知道清史,满汉之间还是有区别的,有歧视的。可是这个杭大宗上皇帝书,说满汉不平等,汉人官太少,差点被杀头。所以王鸣盛和钱大昕都知道避讳这个。三个要避讳:三纲五常要避讳,明史要避讳,清朝的事要避讳,他们都知道。可是要真正进一步钻研两人的区别,看起来王西庄有才华,可才华不深入。王西庄非常自负,说我是经学有《尚书后案》,其实《尚书后案》不能说是没有贡献,可是《尚书后案》,在辨伪古文《尚书》方面。其实经过阎若璩、惠栋的考据之后,《尚书》伪古文的伪就基本定案了,这都在王鸣盛以前,所以他写《尚书后案》并无特殊贡献。经学是这个情况,史学呢?他有《十七史商榷》,名字为什么叫“商榷”?商榷不像札记,商榷就是要批评的,要批判的,Criticism。不是类比,是分析批判,是考据的辨。所以在《十七史商榷》中批驳的人多了,所以援庵先生专门写过文章,说王鸣盛好骂人,援老举过例子,柴先生也举过一些,说骂得有些出格的。从这地方比起来,就和钱大昕不一样。譬如讲《汉书》,读《汉书》不能不看颜师古注。颜师古是颜之推的后代,是很博学的。师古注也不是他一家注,是集注。如果没有师古注,我们不知道那么些家注在里面。所以读《汉书》没有不读师古注的。可是在王鸣盛眼里,颜师古是什么?其实颜师古是很渊博的,那么钱大昕呢,对颜师古就很重视。钱大昕把人家的优点尽可能表扬,至于缺点就不说了,我讲这个大家当然能够认同,所以钱大昕说我们一定要对古人要有敬意。你们看陈援庵先生是怎么教导我们的,“我们要对古人要有敬意,我们对前辈学者要有敬意”。我们[ 不能] 学习一点东西就了不得了,就把前人看成如粪土。

对于诗文,王、钱两人都行,王太猖狂,笑钱大昕没有他多。钱大昕的官只做到四品,但官做大以后,这个人知足。这点柴先生的文章讲到了,官登四品,不为不达,也不算小了,生活也可以。这是讲的钱大昕谦逊的一面,满招损,谦受益。王还有一点不如钱,钱是懂数学、天文、历算的。王鸣盛只是对钱大昕这种博学表示不满,可岂止是这些?王鸣盛的《蛾术编》里也讲“小学”,可钱大昕讲没讲“小学”?钱大昕对“小学”的贡献是无法回避的,在《十驾斋养新录》里有声纽表,历史上的范文,都是很著名的。第一个,对韵部的研究,从明朝的陈第到清朝的顾亭林以后,韵部的研究是比较充分的,声纽的研究却十分忽略。在研究声纽有突破的第一个人是钱大昕。他第一个发现,古无轻唇音,第二个,钱大昕说古人没有舌上音。钱大昕提出就是这两条,一个是轻音,第二条,古时候的卷舌音(大舌头)。所以钱大昕不仅在数学、天文方面有研究,在“小学”,文字音韵上也有不是王所能想象的贡献。所以这样一个情况,钱大昕的东西,不能只在《廿二史考异》里面看,要看《十驾斋养新录》,要看《潜研堂文集》,对这个柴先生是下了功夫的。

陈老对柴先生要求多看前人文集、诗集,以至于他们之间的书信都要看,这里有好多东西可以看。所以柴先生要讲王西庄,讲钱竹汀他们二人差别,正是在钱大昕的文集里发现一些东西。那时谁敢对清朝表示不满?对满汉歧视表示不满?“嘉定三屠”说不说?钱大昕到什么时候说的呢?乾隆四十一年1776,美国独立那年),乾隆下一个命令,史书要写《贰臣传》,《贰臣传》写洪承畴,明朝投降清的,对清朝有大功的人,写《贰臣传》。为什么?因为乾隆四十一年,当时再也翻不了天了,清朝统治已经非常巩固。所以这些明朝投降清朝的这些人,在当时是肯定的,他们是有功的,但是他们做人不健全,人格不健全。《贰臣传》里人还分两等,有的还是比较好一点,最糟糕不过的是钱谦益(钱牧斋)。清军过来的时候他开城门投降,投降以后又抱怨,说这种人最糟糕。那么吴伟业(吴梅村),大诗人,也在里面,吴伟业有首诗很有名:“误尽平生是一官,弃家容易变名难。”投降以后很懊悔。这是人之常情,可以理解。乾隆想编《贰臣传》,就是让大家都忠于清朝,这时钱大昕写出来当时抵抗清朝英勇惨烈的事,都写出来了。

我觉得柴先生讲到钱大昕对清朝的制度的不满,这简直妙绝了,钱大昕有篇文章,在《潜研堂文集》里,明的意思是批评苏东坡的《刑赏忠厚之至论》。说[当尧之时] 人犯法了,皋陶曰杀之三,尧曰宥之三。文章写得很好嘛,可是考官就问你这个典故是从哪里来的?他说想当然,可以看出苏东坡也是才高,想当然地自编典故。所以钱竹汀名义上是批评苏轼,实际上是针对当时清朝。清初帝王自康熙至乾隆,凡官吏有罪,经谕旨交王公大臣议罪的,往往议决加重处罚,以待皇帝的削减,表示罪该万死,恩命出自格外。所以这样一个情况都是做好的局,让所有这些残酷暴政都归咎到这些大臣身上。大臣们为加官晋爵,所以无耻得很。这讲当时的事情,我觉得柴先生揭露得真好。然后还有一条,清朝取税,不从老百姓这里取,从商人那里取,商人也是四民之一。钱大昕讲,所收商人的钱不过是把物价提高的那部分(就是剥削),还是落在老百姓头上。清朝还有一个办法,就是“宰肥鸭”。清朝官制里有些问题,官很容易贪污。扬州、淮扬一带盐商,非常有钱,官贪污也容易。清朝的督抚,尤其总督,他用人都是由他自己安排,这是一个很大的资源。尤其当学政,学政有什么呢,清官?不是,你到地方上当学政,学生考试动不动塞点礼,权力在你这里。所以到广东当学政是肥缺。钱大昕写《惠先生士奇传》的时候,他写得很好,他先写惠士奇这人如何如何,然后他到广州任学政,主管广东学生读书和地方考试。惠这个人是学者,雍正曾经说过,惠士奇在广州“居官声名好”,调回来以后,命惠士奇去修镇江城,惠奉命去修,把所有家产变卖修城墙。以一人之力来修一个城,这怎么可能。所以修了不久,财产尽了,修不了了,于是罢官。清朝的办法就是先减轻老百姓的赋税,从贪官污吏这里收取。柴先生讲的这几句话对,这是逼着下面贪污,你不贪哪里来罚俸。官要不贪的话就要饿死,这都是柴先生的话,这些地方写得极其深刻,对清朝真正的了解。所以我觉得柴先生这篇文章写得正像孟子讲的,尚友古人:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。是尚友也。”要知其世才能尚友。所以我们要知道清朝的思想,就要把那时的制度、情况了解得清楚,透透地,不能看表面的现象,然后你才能知道内在。所以读钱大昕写的惠氏传的时候,你细心才能看出。

我觉得这篇文章之所以令白先生赞赏,这里有史、有料、有论,他还没有真考。要是真考的话,能写出大文章来,结果就没有人看了。他考得恰当,把问题都说明白了,是他的优点,也不是简单扣纯粹的帽子,分析入微。我觉得,现在我们作为柴先生的学生,应该把陈援老、柴先生、白先生的学术继承下来,传承下去。所以,白先生是怕我掉进考证、陷入考证,但我还没有完全陷进去,可是我也有一点考证癖,就这么一个情况。所以,我觉得现在我们这个时代,作为我们师大教师,恐怕应该继承的是陈援庵先生,然后是柴德赓先生、白寿彝先生,他们是第二辈,我们是第三辈。我们能要这样发扬陈援庵先生的学术,一代一代地能与时俱进,这也是我所希望的。

我今天说到这里,请各位指教。

(作者单位:北京师范大学历史学院)

[1]北京南池子金钩胡同19 号。

[2]词云:“忆昔师门问学时,屡闻考史复言诗。闲来慢语连掌故,兴到挥毫走龙蛇。流年改,南北离,侍从朝夕不堪期。高才硕学人难企,每念先生总心仪。”

[3]白寿彝《周易本义考》后发表于《史学集刊》1936 年第1 期。

[4]据《柴德赓日记》大致时间为9 月15 日。

[5]据柴德赓家书(1963 年4 月23 日)共讲了三个钟头。

[6]柴念东编注:《柴德赓来往书信集》,商务印书馆2018 年版,第51 页。

[7]关于《王西庄与钱竹汀》一文的发表时间,中华书局1982 年版《史学丛考》注为1979 年发表于北京师范大学史学史研究所《史学史资料》第3 期。据《柴德赓来往书信集》,该文完成于1964 年7 月2 日(第82 页),交稿与《北京师范大学学报》。发稿衔接有不清楚之处,待核。

Chai Niandong

Chai Niandong 内容编辑

内容编辑