及时在线

柴德賡

八月三日一清早,余讓之先生來說,昨晚沈三先生不在了。當時我覺得有些麻木。現在沈先生逝世已經十天了,我體會到嘉興寺[1]裡的一棺淒涼。想起近三四年來在西安至重慶往還的痕跡,說是夢吧,道是一個悲哀的夢,也是一個值得回憶的夢境。

沈先生平生素以朱笥河先生自命,前十幾年有人出賣殿試卷,沈先生單買朱笥河先生的卷子,這是大家了解的事情。朱笥河愛士如命,門下士盛極一時,在當時是學人的領袖。沈先生門弟子遍天下,對於後辈的奖掖扶持,无微不至,在學術上自己有開風氣的魄力,比之朱簡河,略無遜色。我沒有跟沈先生念過書,十幾年來,沈先生對我很好,尤其淪陷之後在後方見面,更覺親切,也更了解。

沈先生是三十一年冬天離開北平的,那時我一點也不知道,以為他在家養病,三十二年一月一日,幾乎照例到他家去拜年,也是合該幸免,中途折回。張亮丞、顧羡季、孫子書三位先生卻因為賀年被敵偽拘押了一個多星期,頓時沈先生去後方變為北平市普遍的新聞。

三十三年二月十三日[2],我到界首,當天遇著王徵癸、李季谷兩位先生,就知道沈先生的近況。到洛陽後,我決定暫住一時,便和沈先生通訊,三月底輔仁同仁多人被捕的消息傳到洛陽。四月間洛陽吃緊,內人[3]先帶了三個小孩到西安,她到比我先見著沈先生。五月,中原崩潰,我個人輾轉廬氏、終南群山之中,和家人不通消息一個多月。那時敵人西攻潼關,西安人恐慌。有錢的都設法去蘭州、漢中,遠的往重慶跑,內人正在沒有辦法的時候,沈先生親自到湖廣會館去看她,叫她不要怕,萬一有變,一定會通知她,帶她同行,這種在患難之中的安慰,真叫人感激得下淚。

後來西安穩定了些,我已徒步越過秦嶺,到了西安。五月二十八日我去看沈先生,到門口,他正從外面坐車回來,跳下車來招呼,我不由吃了一驚,原來沈先生已是黑鬚子滿腮,長過半尺,不是當年穿西裝的風度,也不是淪陷時期常見的姿態了,沈先生老了。

從前在北平的時期,沈先生負地下工作使命,我們見面只談消息,講學問,論人物,不談工作。在西安可以什麼都談,尤其關於輔仁。沈先生很注意中原戰爭失敗的經過,因為我在亂軍中目視敗狀,他一問再問,對於戰局,只搖頭,認為沒有希望。那時在西安的工作已告結束,要去重慶,六月三日晚上,輔仁校友開歡送會,天正下雨,滿街泥濘,到的人有五六十位,居然有從翠華山步行五十里進城來參加的。沈先生沒有兒子,這些男女學生對他和對父親一樣,,可以反映出沈先生對青年的慈愛,這是很可感動的。

十日那天,沈先生約我和何海秋先生見面,由中原戰爭談到整個國家,沈先生很不滿意當時的社會,何先生說,沈先生究竟是書生,這話連沈先生自己也笑了。沈先生在西安很受軍政當局的敬重,這自然是沈先生的學術地位的關係,也是近年來的一種新風氣,文武大員,黨政要人,都喜歡自附於學者之列,極願意親近學者,互相標榜,因此沈先生穿一件舊藍布大褂,到處受人歡迎,可是人家也說沈先生是名士派。

六月十二日,沈先生離開西安,那幾天風聲很壞,戰事不利,當日車站上很擠,逃難者的緊張,真是觸目驚心,不知後會何日,我懶洋洋地回到寓所。想不到鬼子竟應了諺語“到不了西京”。我們又苟安地住下去,可是高明的軍事專家推測,至少要爬過寶雞對面的秦嶺,方可安全,因此我決定入蜀。

九月十二日,我到了重慶,和沈先生見面,他住在曾家巖石田小築,那是沈尹默先生的住宅,見面第一件事就是給我看一張北平舊友的名單,上面寫著這個被敵人判十五年,那個判七年、五年的,他說:“這是最近的消息,可是將來誰管他們呢!”相對默然了好久。談到時局,他很悲憤,想到北方,又很掛念。那幾天每天見面,他對我去白沙國立女子師範學院教書,很讚賞,感慨地說,幹政治沒有意思,還是教書好!後來他在中央大學師範學院任名譽教授,大概也是這個理由。我問他為什麼不在大學本部而在師範學院,他的理由是中央大學複雜,多是非,躲在師範學院國文系,與人無爭。

白沙距重慶還有二百七十里水路,每天有輪船往來,我們住在白蒼山莊舊友如為魏建功、臺靜農、李霽野、金瓊英諸先生,都和沈先生有師弟之誼,常常輪流去重慶,消息頗不寂寞。

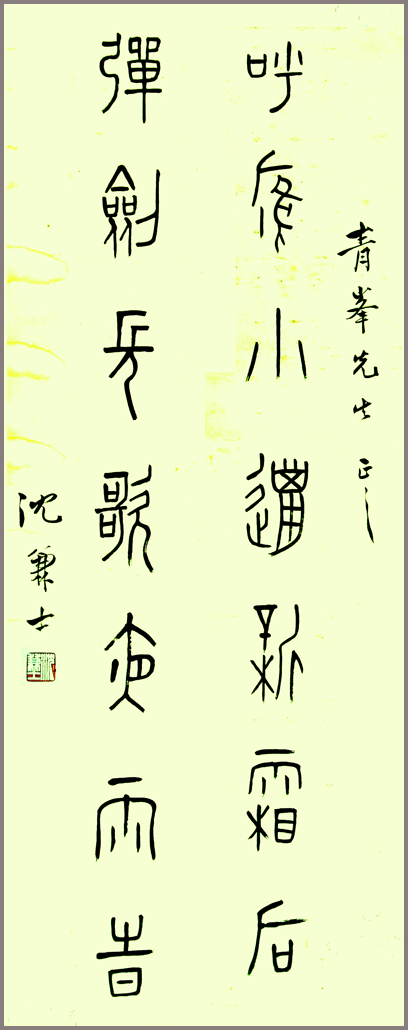

三十四年一月二十九日,我下重慶,一連住了十二天,二月六日正是舊曆臘月廿四,我和建功先生又去石田小築,那是貴陽吃緊以後,抗戰最苦惱的時候,天氣又那樣陰森,加以冷風細雨,沈先生想念北平的親友,意興索然。沈尹默先生為了打破這沉寂的空氣,忽然提議,今天反正無聊,大家來做點無聊的事情,這裡四張紙,四個人,四管筆,每張紙上每人用一樣的筆寫幾個字,不必客氣,這張你先寫,那張你就第二寫,每人的次序都有一二三四,筆要用最破最不好寫的,他挑了半天,挑了四管筆,一管是草狐,一管是獾毫,一管是白沙茅龍,相傳陳白沙先生喜歡用這樣的筆,硬得很,出於新會。另外一管是雞毫,我們三人都怕用雞毫,軟得厲害,沈尹默先生比較會用。茅龍揮毫也不好使,反正那天寫的字都不好看,這是存心找彆扭,大家以此為樂。記得沈先生有一張上寫了“朋蓋簪”三個篆字,另一張寫了“歲云暮矣,風雨淒其”八個字,這四張紙,我收起來,在白沙被一位朋友求去一張,還有三張去年回浙江留在諸暨老家了,今天回想起來,這樣的聚會真是偶然,卻有深刻的意義。

二月八日,我和建功先生回白沙,到二十三日,接王大安先生來信,驚悉沈先生咳血了,需修養兩個月,白蒼山莊的朋友,都很著急,建功先生因臺灣訓練班有事去重慶,來信說不妨事,山莊的朋友想接沈先生來白沙靜養,他自己想去成都,卻都沒有成事實。

這年八月,勝利的消息,傳到白沙,十六日那天我又下重慶,去看沈先生,那天他真高興,笑著說:“我預算你要來,我正擬稿給陳校長打電報,一有飛機,就回北平。”當時意外勝利,各部門都手忙腳亂,毫無條理,但是沈先生卻計劃到北平後第一步怎樣,第二步怎樣,這種幻想當時人人都有的。在百忙之中,我們還同去訪尹石公先生,尹先生博雅好談,娓娓不倦,所談消息未必盡確,沈先生說,半是半非,想想也有意思,他們住得很近,談得也很起勁。不久,沈先生果然以特派員名義飛回北平了。

他回北平的一年之中,我們都忙著出川,不暇通信,但從各方面知道一些消息。去年九月,我慢慢地由四川經陝豫回到杭州,再從上海來北平,仍回輔仁大學,我們又見面了。沈先生早已經剃了鬚子,仍覆舊觀,偶談舊事,如同做夢一般,但是新的感慨,又成了談話的資料。

今年四月二十八日,輔仁國文系同學約遊臥佛寺及周家花園,余季豫[4]先生和沈先生都參加,這是很難得的事,從早八時出發,直到下午五時方回,這是我們談天時間較長的一天,大家覺得沈先生精神很好,還約以後常常出城,誰知道這樣的機會以後竟不可得了!

沈先生的學問,和對國家的貢獻,自然有人會褒彰,我只說我與沈先生的關係和認識。沈先生是一個坦白鋼直,熱情而又富於正義的人,對人總是那樣熱誠,可也容易受欺騙,在重慶,他給看一本名冊,記載輔仁學生或畢業的校友,其中很有冒牌的,因為他們說得像,沈先生就給他證明轉學了。可是有一位真是輔仁的畢業生,沈先生教過他的,因為他淪陷期間在北平做過什麼事,沈先生拒絕證明,叫他自己洗刷,這真是“君子可欺以其方,難罔以非其道”。沈先生的偉大在此!

三十六年八月十三日夜書於青峰草堂

[1] 嘉興寺在地安門外,時為北平殯儀館。

[2] 1944年1月30日柴德賡舉家離開敵統區北平,時在西去途中。

[3] 據柴德賡日記(1944年3月30日),陳璧子帶子女先行至西安後“已晤(吳)錦清,並訪沈沈兼士丈,並云熟人甚多,望余西行。”

[4] 沈兼士原為輔仁大學文學院院長,離開輔仁後余嘉錫任院長。

Chai Niandong

Chai Niandong 内容编辑

内容编辑