及时在线

1月23日,看到日历马上联想到今天我的爷爷柴德赓教授的祭日。1970年1月23日,按照农历已经是腊月,大寒时节;苏州的冬季不像北方寒风凛冽,但也有七分寒意。尹山湖农场[1]位于苏州城东南,时为江苏师范学院的实习劳动农场(五七干校),历史系的教职工正在此大搞冬季农田基本建设。刚过61生日几个月的柴德赓正是“劳动民工”的一员。下午一时许,柴德赓独自推着一个装满堆土的独轮车,一趟趟地运送土方。这种发明于汉代的独轮车已经有近二千年的历史,对于一个研究历史的学者,知道车的来历,但亲自驾驭独轮车,也许是第一次。驾驭独轮车是需要技巧的,要用小手臂掌握平衡,用腰和肩膀发力,这样对位于上身中心位置的心脏来讲,无疑增加了巨大的压力。当土越堆越高时,用力就越大。终于他没能推过下一个高度,车倒了,砸到身上,人倒了,再也没有起来;紧闭双眼,呼吸、心跳变缓。此时在旁劳动的青年教师,知情不妙,急忙回宿舍找来床板,做成简易担架。四个人抬着“担架”往城里方向快步疾进。在后面抬的其一是胡振民,“文革”前是历史系办公室秘书;一直是柴德赓的助手,和柴德赓的关系可算是较为密切。他暗自在想:“柴主任千万要挺住,昨天工宣队已经宣布了,柴主任的问题马上可以解决了,可以‘归队’[2]了”。突然胡振民感到肩膀的压力增加许多,原来是正在过一个石桥。过了桥,由于抬了有一里多路大家想稍作休息,将担架放在土路边,胡振民感觉不对,柴德赓已经面无血色,脉搏全无。一个不敢想的念头闪现了,柴主任已经死了[3]。

箭头位置为尹山湖农场旧址 位置实景,仅存的荒地2015年9月拍摄

就这样,一个曾经为国家的历史研究、教育事业做出突出成绩的学者、人民教师死了;死在被强制劳动的尹山湖农场,身边没有一个亲人在场。学校打电话叫来急救车,将遗体送往苏州医学院第一附属医院。医生诊断为心肌梗死。问询谁是家属时,校方才想起来要通知陈璧子(我的奶奶)。在场的胡振民知道陈璧子去了上海,住在复旦大学的弟弟(陈绍闻教授)家。幸胡振民做过多年秘书,知如何联系。电话打到复旦大学第七宿舍传达室,已经是下午三点多钟。告知陈璧子下午五点半22次的火车赴北京,已经离开复旦。陈家立即派人赶往天目东路上海火车站。火车已经开出上海站,找到车站调度室,恳请用铁路专线电话通知沿途站传递铁路路条[1],请22次列车长在火车上广播通知。车过通过昆山站时,列车接到找人通知,开始广播:“陈璧子同志请注意,请在苏州站下车。有紧急事情。”45分钟后,车到苏州站,站台上时历史系三结合[2]领导成员李XX等三人在站台等候,见面直接言称柴德赓已经死了,后驱车至第一附属医院。

陈璧子是个坚强的女人,并没有当他人失声,一路上四十年的风雨像电影重演了一遍。到了太平间,验明正身后,李XX说把“人”交给你了,然后能看到的就是李XX的背影了。从此“李XX约而不见,不辞而别”[3](就是这个李XX,家属在办完丧事以后,“居然向家属所要学校抢救时的救护车费,学校通知家属来苏州的电报费,以及为办理后事时学校工作人员的汽车票”)。

陈璧子此时再也忍不住了,放声呼喊“德赓”,没有答应,只有回声。稍事,她想起要找她的学生,去通知在北京、长春、宿县、岳成的子女。王丽英来了,王丽英的父亲王根福来了,罗和尚(学生罗秀英之父)来了。王丽英是陈璧子在师院附中的学生(时山东大学毕业,在苏州任教),父亲王根福是农民。罗和尚的女儿罗秀英(时北京邮电学院毕业,在北京军区工作)也是陈璧子的学生,父亲罗和尚也是农民。罗和尚说:“我们是贫下中农,不怕造反派,柴先生、陈老师都是最好的人。学校不给办丧事,我们出面办”。

灵堂中央摆放的花圈署名是:王根福、罗和尚(非陳璧子及子女)

家庭灵堂就设立在罗和尚家(葑门十全街二郎巷14号),当时院一级的领导无一人对家属慰问。因为柴德赓是“黑帮”、“历史反革命”,在江苏师院不能办理丧事。有些同事、好友想来吊唁、慰问,但不敢来。“老三篇”中有这样一段话:“今后我们的队伍里,不管死了谁,不管是炊事员,是战士,只要他是做过一些有益的工作的,我们都要给他送葬,开追悼会。这要成为一个制度”。因为柴德赓不属于“我们的队伍里”的人,所以不送葬,不悼念,这是当时师院领导的态度。

这里我抄录一段时历史系张晓江教授的公子后来写的追忆:“1970年,历史系主任柴德赓教授在尹山湖与青年人一起去劳动,挑粪、种菜、挖土、推车,样样都干,有次他上坡时摔了一跤,心脏病发作,当即昏倒,因医治不及,在从农场送医院的途中,含冤逝世。父亲和柴教授是同年龄人,长期互相崇敬,柴教授的去世父亲受到极大震动,有很长时间沉默不语,一直发呆,心情极其沉痛”。张教授的心情正是代表了那一代老知识分子。可以看出,他们关心柴德赓,也联想到文革中自己的遭遇;深重、忧心、伤感、渺茫。对于一个历史学教授来讲,他更能清楚地预见“焚书坑儒”的后果,国运之危!。而“朝廷”的政令是通过眼前这些再熟悉不过的“造反派”来具体实施的。可怕!可恶!

灵堂在罗家设立了三天,后来罗和尚被生产大队捉去关押了七天,理由是为四类份子“私设灵堂”。当柴德赓的遗体准备送到火葬场火化,需要死亡证明。医院不能开具,因为人不是死在医院,只是在太平间存放。需要学院证明死在学校,找到李XX,李称学校不是医疗单位,不能证明人死了。僵持,各方努力无果。陳璧子的学生王丽英之父农民王根福想到生产队的社员有在火葬场做工人的,因建设苏州火葬场时占他们公社的土地。于是找到火葬场,走了后门,将柴先生火化了。

由于柴德赓死的时候,并没有落实政策,还是处于审查阶段。火葬场骨灰室存放需要单位介绍信。找到校方,学校不能开没有结论人的证明。家属四处寻找,八面不准。王根福急火了:“柴先生的骨灰就安葬在我家里的自留地里吧”。就这样,那年的大年三十,1970年2月4日骨灰下葬在苏州胥门外小桥浜51号,王根福家自留地。

照片前为柴德赓孙女柴明及孙子柴亮,后面为王家自留地里的柴德赓坟冢。摄于1972年清明节

1978年后,伤痕文学流行时,有个上海的著名作家在上海师范学院中文系主任覃英(陈璧子好友)那里,得知文革中王家用自留地安葬柴德赓骨灰的故事,专门到苏州小桥浜了解这段历史,写成文学作品。歌颂像王根福这样的朴实农民,用自己的生命和行动在文革的高压下保护知识分子。后王根福看到报道笑着说,“我没有想那么多,我只知道柴先生是好人,好人就要有好报”。多么朴实无华的话语,说出了中国农民真心话。

柴德赓的骨灰在王家的自留地埋了整整九年。1979年三中全会后,胡耀邦主持中央工作,首先拨乱反正,平反文革中的所有冤假错案。柴德赓得以平反昭雪。1979年5月23日柴德赓的骨灰从王家自留地启出。当时陪同家属一同取骨灰的有柴德赓的入室弟子陈晶[1],2004年她在《苏州杂志》上撰文回忆写道:“我们来到苏州胥门外先师的墓地,作为一个考古工作者,我曾发掘了数以百计古人类的墓葬,难以设想的是却会去清理今人的墓葬,而且正是我怨狱沉沉的恩师。当我亲手清理出先师遗骨时,如雨的泪水滴在骨殖上,难道这算是涌泉相报吗?但值得欣慰的是,先生的遗骨放在苍天之下,终于能看一看阳光灿烂,春回大地了。”是啊,柴德赓在王家的自留地下等了3306天。

柴德赓含冤去世,在后来的九年中,陈璧子一天也没有放弃为其讨回公道的念头。在处理柴德赓的政治名誉、生前遗书等方面都表现了她的理智、智慧和包容。

1966年6月,江苏师院历史系成立柴德赓专案组,由张XX和吴XX任正副组长,审理柴德赓“黑帮”、“历动学术权威”案。从家中抄走所有信件、日记、笔记、剪报、读书卡片以及历次运动检查交代材料和1500余册认为需要审查的书籍(书中有柴德赓的批注)。柴德赓死后,这些私人物品并没有归还,因为专案组的机构没有撤销,还在“审查”,要找到他们认为“有价值”的材料[2]。1974年陈璧子写信给时历史系负责人张XX。提出柴德赓政治结论问题,抚恤金问题,处理藏书问题。

在此我仅讲述一下处理藏书问题,来看当时左的思想影响下的江苏师院历史系领导的态度。

1970年9月,由家属提出启封被查抄的古籍,清点造册,算是捐赠给江苏师院历史系,以益于历史研究。但万万没有想到的是,就连这样一个要求也遭到拒绝。接谈的那位张XX说:“书籍我们清理一下,有毒的留下(供批判用),其余的都不要,你们拿走!”。到1971年2月,才允清点、造册共计1561册书籍(绝大部分为线装古籍)捐给了学校。然家属要求校方出具一个收据,竟遭到拒绝,再三要求后收到便条收据[3]“原记1536本,柳树人先生核实为1561本,有三种(8+6+2册),《花随人圣庵摭忆》一本登记重复”及另一张写有“收到陈璧子同志主动上缴柴德赓藏书1561册”字条,并盖有“历史系大联合委员会”的印记。何谓“大联合委员会”,即“文革“中“造反派”和“保皇派”的联合,根本不是当时行政管理机构“革命委员会”的印章。这个组织在当时早已不复存在了。用此来糊弄家属,把家属“捐赠”写成“主动上缴”。按此,当年抄家就理所当然称之为“起赃”了。

现在这批书籍从苏州大学历史系转存于苏州大学图书馆古籍室。我想在苏州大学图书馆是否设立一个专区,叫做“青峰草堂”,经过批准的研究人员都可以阅览到柴德赓家属捐赠的书籍,达到当年捐献书籍的目的。

1979年5月23日,苏州大学隆重召开了为柴德赓平反昭雪大会。归还了几乎全部手稿、信件、日记等,惟苏州地方志采集卡片没有归还(可能还没有审查完毕或另有他用,撰稿人注)。在大会上陈璧子表示毕竟人走了不能复生,只要他的亲属后代能够学习他的为国家勤勤恳恳工作、劳动的精神,他的学生能够继承他的学识,将他的遗著整理出版就算是对他最好的纪念了。

1982年,在陈璧子的推动下,历时三年,柴德赓在白沙时期的好友学生,时中央党校出版社朱彤社长负责整理了《资治通鉴介绍》,由中央党校出版社出版。他在辅仁大学的学生刘乃和先生编辑整理了《史学从考》,由中华书局出版。他在江苏师院的三位学生许春在[4]、邱敏、胡天法(时三人均为中学教师)整理了《史籍举要》,由北京出版社出版,并于1987年获得国家教委优秀教材奖。其中《史籍举要》一书是柴德赓自1958年以来,一直在编写的著作,但是几次动笔几次停顿,仅书稿就有三稿;现存于苏州大学博物馆。

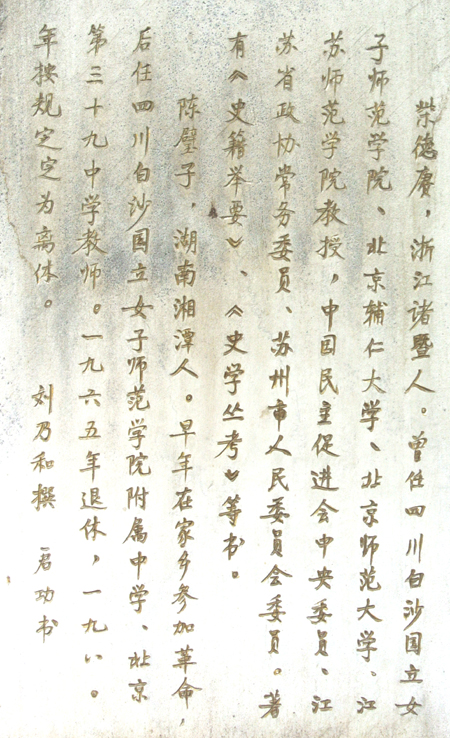

1986年,陈璧子因病突然去世。1987年家属将存放于苏州市革命干部骨灰堂的柴德赓骨灰移奉至北京八宝山公墓,他们生前的好友著名书法家启功先生为其写了墓碑及墓志铭。整个八宝山公墓这是唯一的由启功先生题写的墓碑。

北京八宝山公墓柴德赓、陈璧子墓碑,1987年9月30日立。

柴德赓已经过世44年了,人们还在谈论他,纪念他;一定有其理由。作为一个史学研究学者,他没有辉煌的著作年龄期,1966年在点校完《新五代史》时,仅58岁。1965年在北京参加二十四史点校时,首次发现心脏病是1965年4月5日。后来他写道:“那天虽然只一个短短(心脏发作)的时间,我立刻先到许多问题”。他意识到心脏病的后果,后来多次写道,自己这个年龄是出研究结果的阶段,身体是第一位的。因此要注意健康问题,好为党多工作几年。自从那天以后他的中山装上口袋总带有硝酸甘油。但是没有穿着中山装干体力活的规矩。不能说是疏忽自己的生命,而是现实情况限制了自我保护意识。1月23日他的身上没有急救药。

现在苏州大学已经成立了柴德赓研究所,使我们得以公开地、系统地整理他的全部遗稿,出版《柴德赓全集》,对于他得到学术传承有了希望。

我写这段历史,目的不是让读者一起悲愤,集体回忆。而是让更多的人了解那个时代背景下,知识分子的艰辛。他们有学识、才华,有系统的师脉传承,但是无休止的运动干扰着他们的学术研究。直至文革酿成中华民族历史上的最大一场灾难。现在学者应该珍惜自己的身体,要在黄金创作年龄出更多的研究成果。

“文革”中的柴德赓是一种精神,他不放弃,能够忍受不平的对待,乐观、积极。这是儒家教育的结果,也是新思想培育的结果。有位学者写道:“直到现在都无法估计柴德赓的死带来了什么样的损失”。北京师范大学资深教授刘家和(柴德赓在辅仁大学的学生)说:“因为柴德赓继承陈垣老的衣钵,做学问的方法即将失传了。因此要像抢救文物一样,将陈垣老开创的目录学传承下去”。不同的大家研究历史的方法是有所不同的,师承关系几乎近于失传。“抢救式”地传承,迫在眉睫。

柴念东写于2014年1月23日北京草之堂

修改于2015年10月2日

[1] 柴德赓在江苏师院1955-1959年之学生,后在常州博物馆任副馆长,研究员。

[2] 现在,我在整理柴德赓的书信、日记,其中可以看到专案组用红色铅笔作的划线符号。整个资料都有标记。

[3] 此收据尚存于我处,留作纪念。

[4] 许春在1961年毕业,是柴德赓最喜欢的学生,曾想留校作助手。因出身不好,被李XX拒。

[1] 在没有无线通讯的年代,列车不停车接站台通知,是采用专门的信夹让行进的机车看到取走。

[2] 由已经归队的恢复职务干部、工宣队、造反派代表组成的领导班子,故称“三结合”。

[3] 此段文引自1975年陈璧子给江苏师院领导的信件,现信件抄件尚存。

Chai Niandong

Chai Niandong 内容编辑

内容编辑